私用されるセメントの種類によって、コンクリートは様々な特徴を表します。

例えば、早く硬化したり、水和熱が小さかったり、化学抵抗性が高かったり・・・

コンクリートの用途に応じて、セメントは使い分けられています。

具体的に、どのようなセメントの種類があるか、こちらの記事でまとめていますので、ご覧ください。

本記事では、セメントの特性がセメントに含まれるどのような成分によってもたらされているかをまとめています。

セメントにはどんな成分があるか、その成分がどのような働きをするかが分かるようになっていますので、基本的な内容から紹介していきます。

セメントの成分

まず、セメントの成分について。

セメントは、以下の4つを主成分とするクリンカに、石膏(硫酸カルシウム、CaSO4・2H2O)を加えて粉砕することにより製造されます。

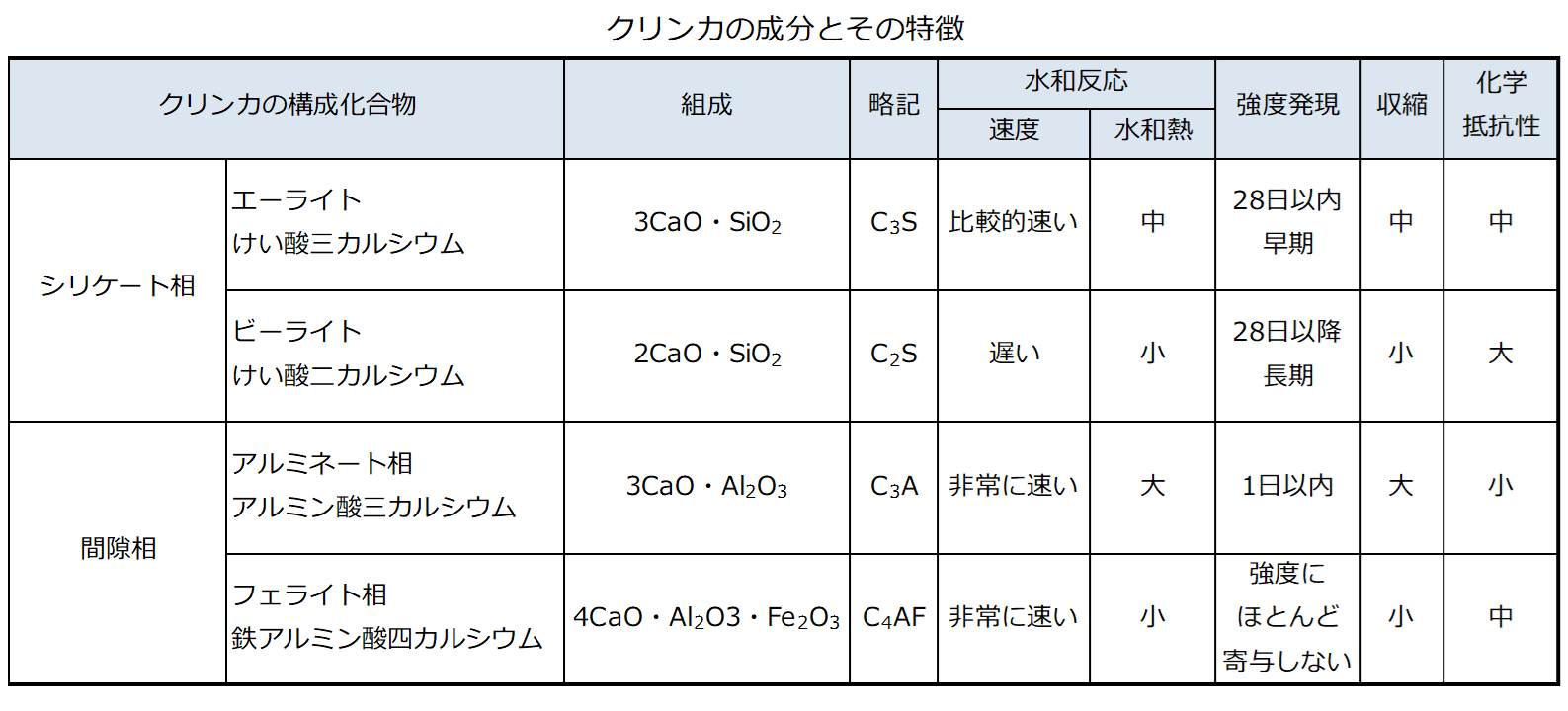

セメントの種類を左右する、クリンカの成分と特徴を以下の表にまとめました。

その昔、国際材料試験会議で、アルフレッド・テルネボームという人が、クリンカの電子顕微鏡での観察結果を発表し、クリンカのがエーライト、ビーライトおよびこれらを取り巻く間隙(当時はシーライトと呼んだ)から成ることを初めて報告したと言われています。

間隙については組織が微細で詳細がわからなかったため、”シーライト”とされましたが、その後アルミネート相とフェライト相といった成分から成ることがわかりました。

各成分の特徴

エーライト

エーライト=けい酸三カルシウム=3CaO・SiO2=C3S

一般に、普通ポルトランドセメントには最も多く含まれる(50%程度)成分です。他の成分と比較すると、水和熱は中程度で、水和反応速度はやや速いです。

エトリンガイトの生成が終わるころに反応が始まり、トバモライト(C-S-H)という成分を生成し、ゲル状の状態から徐々に結晶化していき、硬化する特徴があります。

硬化が早いので初期強度の発現に寄与しています。

エーライトは中庸熱ポルトランドセメントでは50%以下となるように規定されていますが、この水和熱や水和反応速度の大きさが理由なんですね。

ビーライト

ビーライト=けい酸二カルシウム=2CaO・SiO2=C2S

水和熱および水和反応速度が小さく、長期強度の発現に寄与します。セメントの長期強度にビーライトの水和反応は、練り混ぜから約3日程度たった時から始まります。

エーライトと同じようにトバモライト(C-S-H)という水和物を生成しますが、物質量が違うため、反応速度や発生熱量は異なります。

水和熱や水和反応速度が小さいため、低熱ポルトランドセメントでは40%以上含まれるように規定されています。

アルミネート相

アルミネート相=アルミン酸三カルシウム=3CaO・Al2O3=C3A

水和熱は水和反応速度が他と比べ最も大きい成分です。練り混ぜ後、アルミネート相が最初に反応します。また、その反応に伴い、すぐに発熱し、急速に固まる特徴があります。

セメント製造時にクリンカに石膏を混ぜるのは、この急速な反応を抑えてエトリンガイトを生成させるためと言われています。

水和熱が大きいため、中庸熱ポルトランドセメントでは含有率8%以下、低熱ポルトランドセメントでは6%以下と規定されています。

なお、アルミネート相はエトリンガイトの生成に関与しますが、強度の発現は小さいとされています。

フェライト相

フェライト相=鉄アルミン酸四カルシウム=4CaO・Al2O3・Fe2O3=C4AF

フェライト相はアルミネート相の次に反応を始めます。

ただ、水和熱は比較的小さく、強度発現にもあまり寄与しないので、セメントの成分を勉強するという意味では、他の3成分と比べるとあまり存在感のない(?)成分です。

ただし、収縮が小さく、化学抵抗性(耐塩性)には優れるので、やはりセメントには必要な成分と言えます。

水和熱と水和反応速度について

水和熱と水和反応の速度は、セメントとコンクリートの種類について語る上で重要なので、下のようなイメージにしてみました。セメントの水和反応は非常に複雑なので、全てを正確に表してはいないですが、イメージとして参考になればと思います。

また、ここで示す水和反応の速度は、水和反応初期の速度で、時間が経つにつれて逆転することもあります。水和反応も、順序よく始まるわけではなく、始まるタイミングが重なったり重ならなかったりするので、一概には説明できていないのが現状です。

なぜ、水和熱や速度は成分によって違うのか?

当然、じゃあ、なぜエーライトの方がビーライトよりも水和熱が大きいの?という疑問が出てくると思います。

これは、各化学反応におけるエンタルピーという物理量の違いから来ます(エントロピーではなく、エンタルピー)。エンタルピーとは、化学反応式の左辺と右辺における熱力学的なエネルギーの不釣り合いのことだと思ってもらったらいいと思います。

この差が大きいと大きな熱を発生しますし、小さいと発熱も小さくなります。

エーライトの化学反応の方がビーライトの化学反応よりもエンタルピーが大きいのが、水和熱が大きい理由です。

ただ、同じエーライト、ビーライトでも、セメントの水和反応中に起こる化学反応式は一つではありません。

そのそれぞれでエンタルピーも異なるので、理論的に水和熱を導き出すのは難しそうです。

まとめ

セメントの水和反応はいろんな成分がいろんな反応を起こして成り立っているため、全てを正確に表すことは難しいですが、本記事で紹介した4つの成分と特徴については覚えておきましょう。

- エーライト =けい酸三カルシウム=3CaO・SiO2=C3S

- ビーライト =けい酸二カルシウム=2CaO・SiO2=C2S

- アルミネート相 =アルミン酸三カルシウム=3CaO・Al2O3=C3A

- フェライト相 =鉄アルミン酸四カルシウム=4CaO・Al2O3・Fe2O3=C4AF

コメント

初めまして、

セメントの80%は石灰石と聞きましたが、上記のどの成分に該当するのですか?