長スパンの橋梁に適用されることの多い斜張橋。

橋脚の数を少なくできるので、桁下の空間を広く(高く)取れるため、航路の確保などのメリットが考えられます。

また、景観にも馴染みやすく、ランドマークとして認識されている斜張橋も少なくありません。

今回は、そんな斜張橋の種類についてまとめていきます。

斜張橋の種類

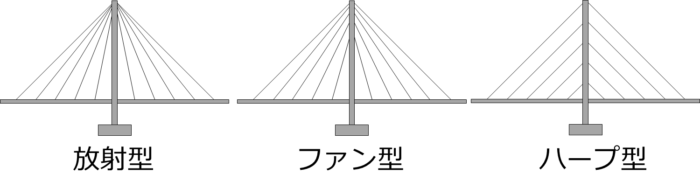

斜張橋は斜めに張ったケーブルの張り方で3種類に分類されます。

放射型(ラジアル型)

主塔の先端でケーブルをまとめるような張り方のことを言います。

ケーブルの角度が大きくなるため、鉛直方向の荷重が伝わりやすくなるという特徴があります。

主塔の上部にケーブル定着部が集中してしまうため、ケーブルの本数を少なくできる斜張橋に適用されます。

写真は広島県HPより(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/97/onomichi-bridge.html)

ファン型

主塔のケーブル定着部を少しずつずらしていったケーブルの張り方です。

長大橋では後述のハープ型と並んで多く見られる種類の斜張橋です。

ハープ型

主塔のケーブル定着部が一定間隔で、ケーブルが平行に張られている斜張橋です。

景観の観点では、最もすっきりしていて綺麗に見えやすいと言われています。

写真は北海道土木技術会コンクリート研究委員会HPより(http://www.concom-h.com/structure/561/)

まとめ

長大橋で多く用いられる斜張橋。

構造的に合理的であり、桁下の利用などメリットが多くある上に、景観の観点からも非常に優れた橋梁です。

吊橋やエクストラドーズド橋と斜張橋は混同されやすい橋梁でもありますが、土木工学ではこれらと斜張橋は違うものとして区別されているので気を付けてくださいね!

土木の中では花形とも言える橋梁。橋梁に関わっている技術者も多いですし、橋梁が好き!というマニアも少なくありません。本記事では、桁橋、ラーメン橋、アーチ橋、トラス橋、斜張橋、吊橋などの橋の種類や特徴についてまとめています。

橋梁の中で古くから使われてきた、アーチ橋と言う形式。普段目にすることも多いですが、考えてみると奥が深い。その分類や設計上の考え方をまとめました。

昔から使われてきたトラス橋。普段から鉄道や道路などいろいろな用途に適用されている構造です。たくさんあるトラス橋の種類や力の伝わり方についてまとめました。